裁判 -Who Stole the Tarts?-

本書のメインステージのひとつ『裁判』のルールを説明します。

概要

裁判 とは、堕落の国で発生したあらゆる問題を暴力で解決するステージです。

ほとんどの場合はこの裁判によってキャラクターの生死、およびシナリオの結末が決まります。

法を投げ捨て、凶器を振るい、敵を斬り伏せ、猟奇と才覚と愛によって己の正しさを貫き通しましょう。

ほとんどの場合はこの裁判によってキャラクターの生死、およびシナリオの結末が決まります。

法を投げ捨て、凶器を振るい、敵を斬り伏せ、猟奇と才覚と愛によって己の正しさを貫き通しましょう。

裁判の流れ

裁判もお茶会と同様に、ラウンドという時間単位を使用します。下記のチャートの通り、ラウンドを繰り返すことで処理します。

①開廷

▼

②ラウンド開始

▼

③手番中の行動

(閉廷条件を満たした場合は⑤へ)

(閉廷条件を満たした場合は⑤へ)

▼

④ラウンド終了(②へ戻る)

⑤閉廷

① 開廷

1. 陣営の確認

2つ以上の陣営に分かれて戦います。裁判に参加するキャラクター、および陣営を確認しましょう。

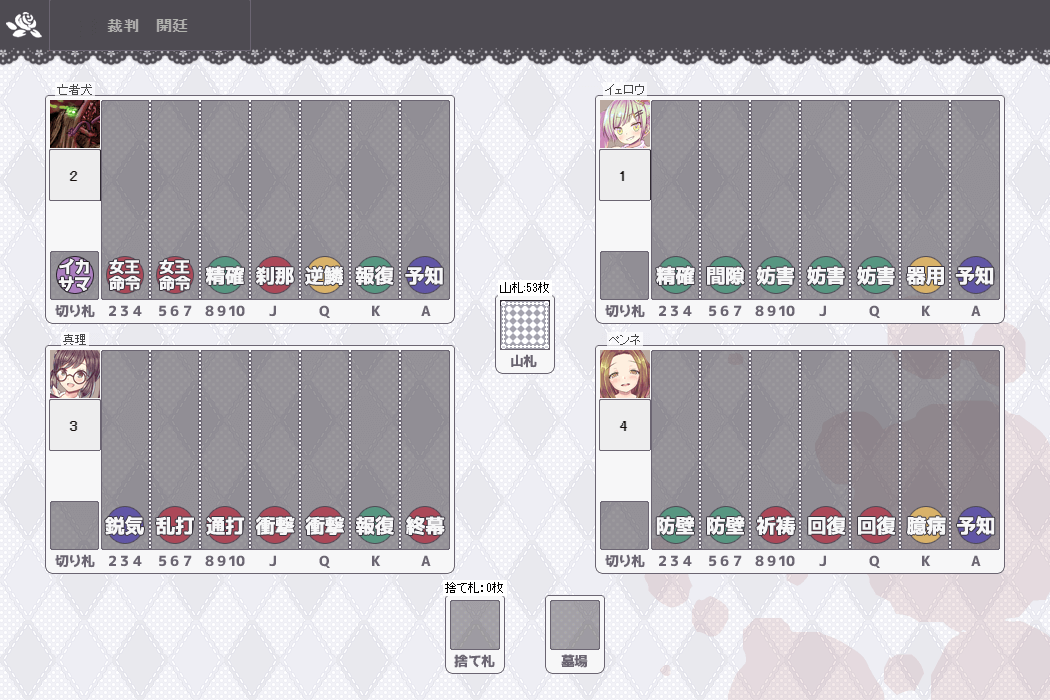

2. シートの準備

裁判シートを表示し、キャラクターの手札エリアの対応する番号に、デッキの技能名を記入してください。マーカーや駒を使用すると、置き換えと書き換えが簡単になります。

3. 山札の配置

全員で1組のトランプを使います。トランプには基本の52枚に加え、ジョーカーを1枚だけ含めます。山札をシャッフルし、カードを裁判シートの中央に配置しましょう。

4. 一部技能や小道具の使用

『日刻みの時計』など、開廷時に効果を発揮する技能や小道具があれば、この時点で使用します。

5. 行動順の決定

裁判の参加者は〔1D6+【才覚】〕で「先制値」を決定します。先制値の高いキャラクターから順に行動順が割り振られます。

先制値が同じキャラクターがいる場合、そのキャラクター同士で再び先制値決定を行い、高いほうが先の行動順となります。全員の行動順が一意に定まるまで、この操作を繰り返してください。

先制値が同じキャラクターがいる場合、そのキャラクター同士で再び先制値決定を行い、高いほうが先の行動順となります。全員の行動順が一意に定まるまで、この操作を繰り返してください。

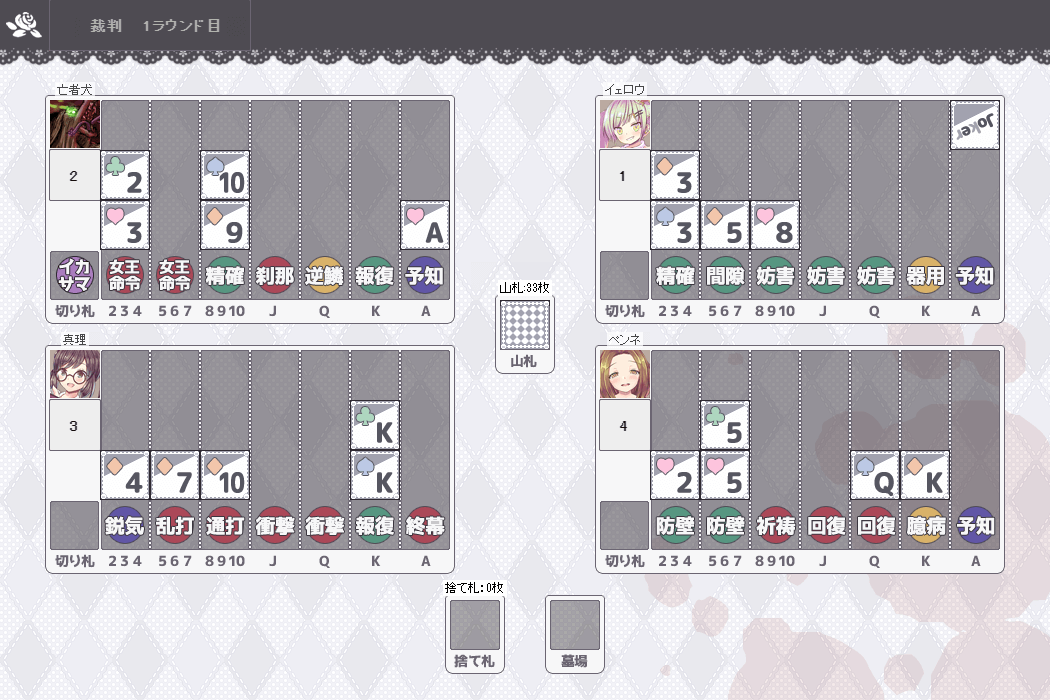

② ラウンド開始(手札の補充)

行動順の早いキャラクターから順に、手札が最大所持枚数(通常は5枚)になるまで山札からカードを取り、自身の手札エリアの対応する番号に配置します。手札は表を向け、全員に見えるようにしてください。

山札からすべてのカードがなくなった場合「捨て札エリア」のカードをシャッフルし、山札に配置しなおします。

山札からすべてのカードがなくなった場合「捨て札エリア」のカードをシャッフルし、山札に配置しなおします。

手札の最大所持枚数

キャラクターが所持できる手札の最大数は通常5枚です。《指切り》の不調を受けた場合や、技能の効果などによって所持している手札の枚数が最大所持枚数を超えた場合は、好きなカードを捨て札エリアに移動し、手札が最大所持枚数以下になるよう調整してください。

③ 手番中の行動

行動順の早いキャラクターから順に手番となり、行動を開始します。手番は 主動作の技能を使用する か、パス すると終了します。

技能効果の発動

手札のカードを使用することで、その数字に対応するデッキ上の技能を発動できます。技能を発動する際は、使いたいカードを選んで捨て札エリアに移動してください。その後、技能の対象を選択し、対応する効果の処理を行います。

ジョーカー

ジョーカーは好きなタイミングで、好きなスート及び番号のカードとして使用できます。使用時は捨て札エリアではなく「墓場」へ移動します。墓場へ移動したカードは、基本的に裁判が終了するまで山札に戻すことができません。

判定を行う

技能の効果説明に判定の指示がある場合、それに従って判定を行います。

原則として対象が複数の場合でも特筆がない限り判定は1度だけ行い、効果が発揮されるか否かを決定します。

原則として対象が複数の場合でも特筆がない限り判定は1度だけ行い、効果が発揮されるか否かを決定します。

ダメージを与える

使用した技能の効果でダメージを与える場合、技能の説明欄の記載に従ってダメージを算出します。

まずは与えるダメージが増減する効果があれば、この段階で適用してください。次に、対象キャラクターの技能等に、受けるダメージを増減する効果があれば適用します。ただし最低でも1点残ります。この値を対象キャラクターのHPから引くことでダメージを与えます。

まずは与えるダメージが増減する効果があれば、この段階で適用してください。次に、対象キャラクターの技能等に、受けるダメージを増減する効果があれば適用します。ただし最低でも1点残ります。この値を対象キャラクターのHPから引くことでダメージを与えます。

HP減少効果

HPを「減少する」と指定されている場合、技能等の軽減効果は適用せず、指定の数値を直接HPから引きます。

判決表の適用

技能の効果やコストなどによりHPが0となったキャラクターは、次の「判決表」を使用します。

「2D6+脅威度-前科(判決表の使用回数)」で 酌量 を求め、表の結果を適用してください。その後、前科を+1します。

ダイスの出目が1ゾロの場合は、酌量に関係なく一番上の結果を適用します。

判決表内の能力値判定は、基本的に主動作・補助動作・割り込みの技能の影響を受けません。

「2D6+脅威度-前科(判決表の使用回数)」で 酌量 を求め、表の結果を適用してください。その後、前科を+1します。

ダイスの出目が1ゾロの場合は、酌量に関係なく一番上の結果を適用します。

判決表内の能力値判定は、基本的に主動作・補助動作・割り込みの技能の影響を受けません。

| 酌量 | 詳細 |

|---|---|

| 1ゾロ | 死刑!キャラクターは〈死亡〉する。 |

| ~2 | ランダムな能力値で判定し、成功すれば〈昏倒〉する。失敗すれば〈死亡〉する。 |

| 3~5 | 〈昏倒〉する。 |

| 6~8 | ランダムな能力値で判定し、成功すればHPを1点回復して立ち上がる。失敗すれば〈昏倒〉する。 |

| 9~11 | HPを1点回復して立ち上がる。 |

| 12~ | 無罪!HPが0となる際に受けた不利な効果を無効とし、HPは0になる前の値に戻す。前科は増える。 |

配下の行動(PKのみ)

配下の手番はPKの前か後になります。順番はPKが決定します。

配下は手札を持たず、自身の特性に従って行動します。判定や技能で能力値が必要な場合は、配下自身の脅威度で代用します。

配下は不調に陥りません。代わりに、不調の効果を受けた場合は即座にHPが2点減少します。この効果でHPは0以下になりません。

HPが0になった配下は判決表を振らずに〈昏倒〉します。PKが〈昏倒〉または〈死亡〉した場合、即座に降伏します。

配下は手札を持たず、自身の特性に従って行動します。判定や技能で能力値が必要な場合は、配下自身の脅威度で代用します。

配下は不調に陥りません。代わりに、不調の効果を受けた場合は即座にHPが2点減少します。この効果でHPは0以下になりません。

HPが0になった配下は判決表を振らずに〈昏倒〉します。PKが〈昏倒〉または〈死亡〉した場合、即座に降伏します。

閉廷条件の確認

1つを除く陣営全員が〈昏倒〉した、〈死亡〉した、降伏を認めた時点で勝敗が確定し「⑤ 閉廷」へ移ります。

手番を終了するごとに、閉廷条件を満たしているか確認してください。

閉廷条件を満たしていない場合は次のキャラクターの手番へ移ります。

手番を終了するごとに、閉廷条件を満たしているか確認してください。

閉廷条件を満たしていない場合は次のキャラクターの手番へ移ります。

④ ラウンド終了(手札を捨てる)

全員が手番を終了したら、ラウンド終了です。

裁判の参加者は行動順に、手札のカードを好きなだけ選んで捨ててください。1枚も選ばなくても構いません。

その後「② ラウンド開始」に戻ります。

裁判の参加者は行動順に、手札のカードを好きなだけ選んで捨ててください。1枚も選ばなくても構いません。

その後「② ラウンド開始」に戻ります。

⑤ 閉廷

閉廷を迎えた場合、裁判中に技能によって発生した効果はすべて消滅するものとして扱います。

また、墓場に移動したカードを含め、すべてのカードが山札へ戻ります。

また、墓場に移動したカードを含め、すべてのカードが山札へ戻ります。

キャラクターの状態

状態

〈昏倒〉

HPが0になり、行動できない状態です。〈昏倒〉を解除する効果を除くあらゆる効果を受けません。この状態になった場合、即座に手札をすべて捨てます。以後、ラウンド開始時の手札の補充も行えません。

〈死亡〉

基本的には〈昏倒〉と同様に扱います。しかし、どのような効果によっても解除されません。つまりキャラクターのロストです。

〈発狂〉

心の疵が抉れきった状態です。すべての心の疵が状態●になった際に陥り、エピローグまで解除できません。〈発狂〉しているキャラクターは、受けるダメージが1点増加します。

前科

判決表の使用回数を指します。前科が増えるほど、判決時に〈昏倒〉する可能性が高くなります。

不調

技能などで付与される不利な状態です。ラウンド経過や技能・小道具の効果によって解除できます。

すでにかかっている「不調」が付与された場合、現状より継続ラウンドが長くなる場合のみ上書きされます。

すでにかかっている「不調」が付与された場合、現状より継続ラウンドが長くなる場合のみ上書きされます。

《封印》

J以上のカードを使用するとき、2として扱う(ジョーカーは2~10として使用可)。

装備技能の効果は持続するが、そのカードは2として使用できない。

装備技能の効果は持続するが、そのカードは2として使用できない。

《猛毒》

手番終了時にHPが〔最大HP/10(最大4)〕点減少する。

《指切り》

手札の最大所持枚数が1枚減少する。

《衰弱》

受けるダメージが2点増加する。

心の疵による効果

心の疵の状態によっては以下の効果が自動発生、あるいは宣言可能になります。

援護(メリット/要宣言)

状態○の心の疵の関係欄に名前があるキャラクターから、次の効果のうち1つだけ選んで援護してもらうことができます。

援護は1ラウンドに1回だけ、割り込み技能と同じ扱いで宣言することができます。

援護は1ラウンドに1回だけ、割り込み技能と同じ扱いで宣言することができます。

技能強化

技能の判定前に割り込み、その判定の達成値と、その技能で次に与えるダメージ及び与える回復量をそれぞれ2点増加します。この効果は判定に失敗すると消滅します。

ダメージ軽減

ダメージ適用前に割り込み、受けるダメージを2点軽減します。

看破(デメリット/自動発生)

状態●の心の疵の関係欄に名前があるキャラクターからは、強制的に受けるダメージが2点増加します。

看破が適用される回数は、関係欄のキャラクター1人につき1ラウンドに1回だけです。

看破が適用される回数は、関係欄のキャラクター1人につき1ラウンドに1回だけです。

逆転(要宣言)

PCのみ、自身の判定後か、自身の与えるダメージ算出後に宣言できます。

状態●ではない心の疵を1つ選んで悪化させることで、振ったダイスのうち1つを1~6の好きな値に変更できます。

状態●ではない心の疵を1つ選んで悪化させることで、振ったダイスのうち1つを1~6の好きな値に変更できます。

特殊な状況(PCのみ)

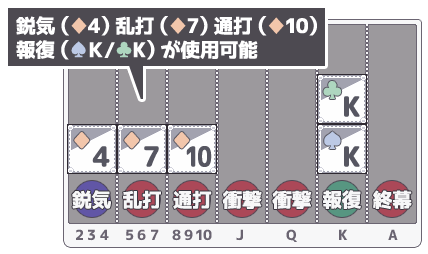

切り札の獲得

キャラクターのスートと同じカードを手札に5枚(または4枚+ジョーカー)揃えたとき、切り札が使用可能になります。

このとき、トランプとは別に切り札カードを入手します。切り札カードは手札に含まず、不調やカード操作の対象にもなりません。

切り札が使用できるのは1回の裁判につき1度だけです。使用後はカードを裏返すなどして使用済みであることを示してください。

このとき、トランプとは別に切り札カードを入手します。切り札カードは手札に含まず、不調やカード操作の対象にもなりません。

切り札が使用できるのは1回の裁判につき1度だけです。使用後はカードを裏返すなどして使用済みであることを示してください。

裁判中のスペシャルとファンブル

PCが裁判中の判定でスペシャルを起こした場合、即座にPCのHPを1D6点回復します。

PCが裁判中の判定でファンブルを起こした場合、残念ながら下記の「ファンブル表」を適用します。

PCが裁判中の判定でファンブルを起こした場合、残念ながら下記の「ファンブル表」を適用します。

| 1D6 | 詳細 |

|---|---|

| 1 | トラウマがフラッシュバック。状態●ではない心の疵を1つ選んで悪化させる。条件を満たした場合は〈発狂〉する。

既に〈発狂〉している場合は即座に亡者化(=ロスト)する。プレイヤーはGMにキャラクターシートを渡すこと。 |

| 2 | 手が滑った。1D6ラウンドの間、凶器が素手になる。 |

| 3 | 不運に次ぐ不運。次の自身の手番開始まで、すべての判定の達成値が0になる。 |

| 4 | 気分が悪くなってきた。3ラウンドの間、ランダムな不調を受ける。 |

| 5 | いきなりの慢心。即座に手札をすべて捨てる。 |

| 6 | 迂闊な行動で怪我をした。HPが1D6点減少する。 |

補足

ラウンド指定で影響を及ぼす効果

ラウンド指定で対象に影響を及ぼす効果は、その効果が発生したときに手番中だったキャラクターが新たに手番を迎えるごとに1ラウンドが経過したものとしてカウントします。

Example

3ラウンド目、アラレの『封殺』により、ユキは2ラウンド継続する《封印》の不調を受けました。ユキの《封印》は、アラレが5ラウンド目の手番を迎えた時点で解除されます。

割り込み宣言の方針

だいたい直感で行えば問題ありませんが、細かい判断に困ったときにはこちらを参照してください。道が開けるかもしれません。

裁判参加中のキャラクターが所持する技能や小道具によって割り込み可能なタイミングが訪れた場合、

GMは一旦進行を止め、次の手順に従って割り込みの有無の確認および割り込み処理を行ってください。

① 割り込み宣言の有無を確認。宣言があれば②へ。宣言がなければ④へ。

もし宣言が複数ある場合、その中からランダムに1つを選択する。

② 宣言の内容を実行して効果を適用する。

③ ①へ戻る。

④ 元の進行を再開する。

この流れは、②の途中に新たな割り込みタイミングが訪れた場合にも同様に適用されます。

そのような場合、下の例で示すような入れ子構造の進行になります。

裁判参加中のキャラクターが所持する技能や小道具によって割り込み可能なタイミングが訪れた場合、

GMは一旦進行を止め、次の手順に従って割り込みの有無の確認および割り込み処理を行ってください。

① 割り込み宣言の有無を確認。宣言があれば②へ。宣言がなければ④へ。

もし宣言が複数ある場合、その中からランダムに1つを選択する。

② 宣言の内容を実行して効果を適用する。

③ ①へ戻る。

④ 元の進行を再開する。

この流れは、②の途中に新たな割り込みタイミングが訪れた場合にも同様に適用されます。

そのような場合、下の例で示すような入れ子構造の進行になります。

割り込みが多重に発生した場合の進行の例

① 元の進行への割り込み開始

▾

②▸①' 割り込みへの割り込み開始

▾

②'▸①'' 割り込みへの割り込みへの割り込み開始(宣言1つ目)

▾

②'' 宣言の内容を実行して効果を適用する

▾

③'' ①''へ戻る

▾

①'' 割り込みへの割り込みへの割り込み開始(宣言2つ目)

▾

②'' 宣言の内容を実行して効果を適用する

▾

③'' ①''へ戻る

▾

①'' 割り込み宣言の有無を確認

▾

③'◂④'' 割り込みへの割り込みへの割り込み終了

▾

①' 割り込み宣言の有無を確認

▾

③◂④' 割り込みへの割り込み終了

▾

① 割り込み宣言の有無を確認

▾

④ 元の進行への割り込み終了

▾

②▸①' 割り込みへの割り込み開始

▾

②'▸①'' 割り込みへの割り込みへの割り込み開始(宣言1つ目)

▾

②'' 宣言の内容を実行して効果を適用する

▾

③'' ①''へ戻る

▾

①'' 割り込みへの割り込みへの割り込み開始(宣言2つ目)

▾

②'' 宣言の内容を実行して効果を適用する

▾

③'' ①''へ戻る

▾

①'' 割り込み宣言の有無を確認

▾

③'◂④'' 割り込みへの割り込みへの割り込み終了

▾

①' 割り込み宣言の有無を確認

▾

③◂④' 割り込みへの割り込み終了

▾

① 割り込み宣言の有無を確認

▾

④ 元の進行への割り込み終了

裁判が膠着した場合

互いに一切ダメージやHP減少効果を与える技能を使用せずに5ラウンドが経過した場合、そのラウンドの最後に審判が発動します。

この場合、次の手順に従って勝敗の判定を行います。敗北した陣営は即座に全員〈昏倒〉状態となります。

① 陣営ごとに〈昏倒〉している人数を比較し、多いほうが敗北。等しければ②へ。

② 陣営ごとに前科の合計を比較し、多いほうが敗北。等しければ③へ。

③ 陣営ごとに残りHPの合計を比較し、少ないほうが敗北。等しければ④へ。

④ 陣営ごとに代表者が1d6を振り、低いほうが敗北。等しければ④を繰り返す。

この場合、次の手順に従って勝敗の判定を行います。敗北した陣営は即座に全員〈昏倒〉状態となります。

① 陣営ごとに〈昏倒〉している人数を比較し、多いほうが敗北。等しければ②へ。

② 陣営ごとに前科の合計を比較し、多いほうが敗北。等しければ③へ。

③ 陣営ごとに残りHPの合計を比較し、少ないほうが敗北。等しければ④へ。

④ 陣営ごとに代表者が1d6を振り、低いほうが敗北。等しければ④を繰り返す。